en France

Installé dans le camping municipal de Compiègne, je me remets d’une crise d’ennui et décide de relever le défi de continuer la randonnée « Sur les routes de Jeanne d’Arc ».

6 septembre

Cette nuit, il a plu ; ma tente a bien résisté ; j’étire le lever jusqu’à 8 h 30 ; la forêt s’est calmé. C’est nuageux, mais il ne pleut pas.

Déjeuner : banane et pain français, et je descends au centre ville visiter le château de Compiègne, construit au XVIIIe siècle par l’architecte Jacques Ange Gabriel pour Louis XV, qui l’avait adopté comme résidence principale ; Louis XVI et Napoléon Ier y avaient séjourné. Napoléon III le restaurait et s’y était installé avec Eugénie en 1810 et 1811. À l'extérieur sobre et sans éclat s’oppose un intérieur fastueux, avec ses plus de 1300 chambres ; la révolution française a malheureusement laissé ses traces ; mais on a réaménagé les principales pièces pour faire découvrir aux visiteurs l'état des lieux au cours des règnes de Louis XIV et de Louis XV. Avec la chute de l’Empire, en 1870, Compiègne retrouvera la vie tranquille de toute ville de résidences et de villégiatures.

À la sortie du château, il pleut et j’ai faim pour un bon repas au restaurant. Au Palais Gourmand, 8, rue Dahomey, je me fais servir un rôti de porc avec pois et salade à 48 francs (10 $) et un verre de vin.

Puis, je laisse mon vélo près de l’église St-Jacques et je fais le parcours touristique à pied avec un parapluie : de petites averses à l’occasion.

Je descends la rue

Saint-Corneille jusqu'à la rue Jeanne d'Arc pour me rendre à la Tour

Jeanne d'Arc (coin rue Jeanne d’Arc et Austerlitz) ou Grosse tour du

Roi, vestige du donjon royal du XIIe siècle. Elle participait au

système de défense de l'ancien pont enjambant l'Oise. C’est dans cette

grande Tour où a été enfermée Jeanne d’Arc après sa capture. Un groupe

d’élèves passent et j’en profite pour leur demander ce qu’ils savent de

l’histoire de Jeanne d’Arc ; sans hésiter, ils énumèrent les uns des dates,

les autres des faits importants.

Je passe devant la façade néoclassique du Grenier à sel, qui rappelle la fameuse taxe de la Gabelle (impôt sur le sel), imposée par ordonnance en 1680 et supprimée en 1790, puis la Vieille Cassine, la plus veille maison à colombages de Compiègne, anciennement habitée au début par les maîtres du Pont, pilotes de batellerie, avant de me diriger vers le Haras, sur la rue Victor-Hugo, où l’on fait l’élevage d’étalons, comme le Pur-sang, l'Arabe, le Trotteur français, le Selle français, le Camargue et le Cheval de castillon. Ce haras, construit en 1738 par Louis XV, abritait aux XVIIIe et XIXe siècles les écuries royales puis impériales.

Je termine ma tournée par la visite de l’église Saint-Jacques, où j’échange longuement avec un professeur de français à la retraite, M. Outurduin, de la banlieue de Compiègne ; je comble mon besoin de communiquer. Le 18 mai 1430, Jeanne d'Arc était venue prier à Saint-Jacques et y était revenue le 23 mai, le jour de son arrestation. Une chapelle latérale conserve, selon la tradition, un morceau du voile de la Vierge.

Je rentre au camping à 16 h 45 pour souper et rédiger mon journal ; c’est ce petit journal qui me rend moins seul et qui me permet de tenir le coup. Il est 17 h 07 et il pleut à boire debout.

Je soupe à 17 h 30 dans la tente ; il me reste du thon, un croûton de pain, du beurre et le reste de vin de la veille au soir. Et, comme dessert, des Étoiles Coco.

La pluie semble arrêtée et j’ai juste le temps pour aller chez le fournisseur de service Internet ; il ferme à 19 heures. Malheureusement, je ne peux entrer sur le site «Moncourrier.com», c’est trop achalandé. Le propriétaire m’offre d’utiliser son propre courrier pour donner de mes nouvelles. Quant à la réception des messages, je verrai à Soissons ; mon voisin de poste Internet vient de cette ville et me dit qu’il y a un café Internet. Au retour au camping, j’en profite pour poster une lettre et acheter chez ATAC ma nourriture pour le lendemain : des fèves au porc en boîte pour dîner et du Coq au Vin avec petits légumes (en boîte nécessairement) pour souper et du bon lait de vache comme boisson.

Il est 20 h 40 quand je rentre au camping. Je bavarde avec un cuisinier de Soissons (encore une fois) une bonne demi-heure ; il travaille la saison d’hiver dans les Alpes et celle d’été dans le Sud. Il passe une semaine à Compiègne pour le plaisir de marcher en forêt et de rencontrer des cerfs. On parle du problème de l’essence ; il me dit avoir attendu 1 heure pour faire le plein, la veille.

Il est 21 h 45 et la nuit s’annonce fraîche. Je ferme ma radio et je m’apprête à dormir en espérant qu’au lever il ne pleuve pas : je prévois partir pour Pierrefonds, où je visiterai le célèbre château de Napoléon III.

7 septembre

Je n’ai jamais vu un camping aussi bruyant ; on entre et on sort à n’importe quelle heure, sans compter la circulation locale.

Je me lève à 7 h et je suis content de voir qu’il fait beau, bien que nuageux ; la nuit a été comme prévue, assez fraîche, vers les 12 degrés.

Destination, Pierrefonds. Je prends d’abord la route de Reims, que je trouve dangereuse, il n’y a aucun accotement et la circulation du matin est très dense ; c’est vraiment mon baptême de la route ; j’ai constamment les yeux sur mon rétroviseur et j’arrête souvent pour laisser passer les camions. Je respire mieux quand je quitte la N 31 pour la D 973. Je traverse religieusement la forêt de Compiègne. On y trouve du chêne, du hêtre, du peuplier et du pin sylvestre dans les sols plus pauvres. Me viennent naturellement à l’esprit les vers de Baudelaire : «La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles.» Dans le contexte actuel cependant émergent plutôt des sentiments confus, où se mêlent le ravissement devant cet espace sauvage foulé par des années d’histoire et un fond de nostalgie qui m’empêche encore de goûter pleinement le moment présent.

Les 15 kilomètres de route sont relativement plats avec quelques valons qu’il faut toutefois grimper en première. À Pierrefonds, j’ai le temps d’aller au bureau de tabac pour m’acheter le Figaro et des cartes postales avant l’ouverture du château. Un citoyen de la place, voyant mon identification Canada et Québec sur mon vélo, m’aborde pour me parler du jumelage Pierrefonds de France et du Québec. Le temps d’une pomme et j’arrive à 10 h quelque peu essoufflé à la porte du château de Pierrefonds ; je visite à l’aide d’un document écrit cet impressionnant château forteresse construit à la fin du XIVe siècle par Louis d'Orléans, frère de Charles VI (celui-là même que Jeanne-d’Arc fit couronner), démantelé au début du XVIIe siècle par Louis XIII et restauré par Napoléon III, féru d'archéologie. C'est l’architecte Viollet-le-Duc (1814-1879) qui avait été chargé en 1857 de la restauration : le même qui avait restauré Notre-Dame de Paris, les fortifications d’Avignon et les remparts de Carcassonne, entre autres.

Sur un banc qui fait face au château, je prends le temps de dîner avant de quitter ce bel héritage du passé.

Puis, je file vers Villers-Cotterêts ; c’est dans cette ville que François 1er, qui s’y trouve pour chasser, promulgue le 5 août 1539 la célèbre ordonnance qui impose l'emploi du français à la place du latin dans les actes officiels et rend obligatoire la tenue de registres d'état civil.

À la croisée des routes D 973 et N2, je décide de ne pas me rendre à Soissons : cette ville n’est pas sur les «routes de Jeanne d’Arc» ; ça me permet aussi de suivre l’horaire que je m’étais tracé. Ce choix exclut de mon itinéraire Reims : j’y étais déjà allé avec mon épouse ; j’en garde encore un beau souvenir.

La route de Pierrefonds à Château-Thierry est très vallonnée et sinueuse ; je grimpe à 7 km/h et je descends à plus de 40 km/h. Je roule dans ce contexte 67 km. Je suis obligé de garder mon veston Louis Garneau ; j’ai très chaud en montant les côtes et je gèle sans veston en descendant ; je ne peux me permettre une pneumonie. La région que je traverse depuis ce matin, reconnue très humide, est en partie forestière de Pierrefonds à Villers-Cotterêts et généralement agricole (céréales et betterave à sucre, bovins, chevaux et volailles) et très mécanisée lorsque je m’approche de Château-Thierry, à voir la taille des tracteurs et des équipements aratoires Il faut dire que, à une dizaine de kilomètres de la ville, je dois passer à travers une manifestation monstre d’agriculteurs contre l’augmentation significative de l’essence. Pour une fois, mon vélo me facilite les choses.

Je quitte la manifestation et en même temps le plateau pour la longue descente ; l’espace et la liberté me grisent. Bien que peu enclin à m’extérioriser, je me sens pour le moment au centre de l’univers, plus humblement, au centre de la Champagne. Je paraphraserais les paroles de Bonaparte en Égypte à ses soldats : «Charles, du haut du plateau, des siècles d’histoire te contemplent !»

Ce soir, je soupe, après un bref moment d’évasion au musée Jean de Lafontaine, à l’Auberge du même nom, mais sur l’autre rive de la Marne ; je l’avais promis à mon frère Raymond, qui connaît bien le propriétaire. Je retiens en souvenir de mon passage la chaleur des lieux, l’accueil du propriétaire et le dessert, d’un “ Délice céleste ”, qui justifie son nom, sans compter le vin de la place et la note de 180 francs. J’y achète deux xylographies des fables, illustrées par Henry Lemarié, que j’envoie par la poste à Beauport ; chaque copie est unique et repose sur un procédé de gravure en relief utilisant généralement comme matrice une tablette de bois dur.

Je rentre à 21 h 30 me coucher dans la tente, que j’avais montée quand je suis arrivé à 18 h. C’est le premier soir que je me sens bien, la température est sûrement près de 20o. Espérons qu’elle se maintiendra ainsi toute la nuit. Je suis installé sur le bord de la Marne, adjacent à un restaurant MC-Do. J’écris mes notes de voyage au son de la musique classique de ma radio-vélo. Il est 22 h 10 et je m’enfonce dans mon sac de couchage.

8 septembre

Je ne suis pas

encore adapté à mes heures de coucher : décalage horaire. Je me lève quand

même reposé. Sur le même camping, en face de moi, c’est une enseignante en

congé différé : elle voyage seule en Wesfalia, qu’elle a transportée du

Québec ; il faut dire que son mari est architecte… ; elle a des problèmes

d’approvisionnement en essence, comme tous les Français ; elle est limitée à

20 litres par plein quand elle en trouve ; beaucoup de stations sont

fermées. Elle m’informe qu’elle n’avait pu la veille se rendre camper à

Reims ; la municipalité avait décidé de fermer tous les campings dans

l’environnement de la ville à cause du grabuge occasionné par les gitans qui

arrivent souvent en caravane d’une quarantaine de roulottes, pour la saison

des vendanges. Je ne regrette donc pas mon choix de la veille.

Elle m’informe qu’elle n’avait pu la veille se rendre camper à

Reims ; la municipalité avait décidé de fermer tous les campings dans

l’environnement de la ville à cause du grabuge occasionné par les gitans qui

arrivent souvent en caravane d’une quarantaine de roulottes, pour la saison

des vendanges. Je ne regrette donc pas mon choix de la veille.

Avant de quitter Château-Thierry, je retourne sur la grande place poster une lettre et m’acheter de cartes postales ; je traîne un peu au travers de l’immense marché.

À 9 h, je suis en route pour Dormans à 26 km, le long de la Marne : une petite randonnée d’à peine deux heures, si je n’avais pas commis une erreur de signalisation, et oui, même en vélo ; ce qui m’a conduit inutilement sur le plateau après une montée abrupte à 6 km/h., trajet que je dois défaire ; j’arrive donc à Dormans à 12 h 30. Je suis très déçu, car je voulais prendre le temps de dîner et circuler dans ce magnifique lieu. Comme je reste sur la rue Duc-de-Guise à Beauport, Dormans est important, car c'est en 1573 lors de la bataille de Dormans qu'Henri de Guise avait été blessé au visage, d’où son surnom de “Balafré”. Et, plus récemment, Dormans rappelle les batailles de la Marne en 1914 et 1940.

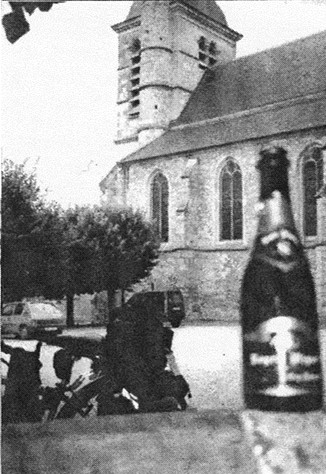

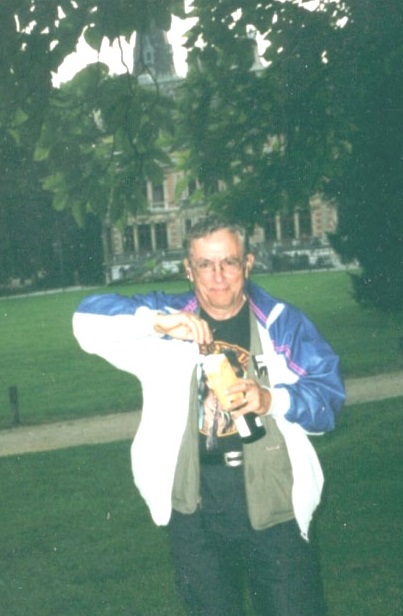

Je passe et, à quelque 2 km, sur la route d’Épernay, j’arrête chez un producteur récoltant de champagne, Roger Miguel, dans la commune de Try ; j’achète une demi-bouteille que le propriétaire me met dans un sac plein de glace : après 15 minutes de route, le temps que le vin soit frappé un peu, j’arrête dîner, assis près d’une vieille église du XIIIe siècle ; pour dîner : du pâté de campagne, du champagne et une baguette de pain.

De Château-Thierry jusqu’à Épernay, la capitale de la Champagne, la route suit la vallée de la Marne en plein milieu des champs de vignes ; imaginons la vallée de la Chaudière avec les 2 versants complètement plantés de vignes. En passant, les vendanges ici commencent par règlement le 18 septembre. D’Épernay à Châlons-sur-Marne, la route nationale monte sur le plateau où on trouve d’immenses cultures maraîchères. Cette partie de route est heureusement assez unie et le vent est dans le dos ; c’est la première journée que je peux rouler en t-shirt. Mais c’est toujours nuageux. J’arrive au camping municipal de Châlons à 18 h 30 ; camping 4 étoiles à 50 francs, mais il n’y a pas de banc ni de table, c’est ce qui est le plus désagréable dans les campings français. Les prix en tiennent sûrement compte.

Je dresse la tente et je vais acheter de la nourriture au Carrefour, genre Maxi québécois, où on retrouve de tout : du linge à la nourriture en passant par le livre. Au menu du souper : des fèves au lard en boîte avec le reste de mon champagne ; je me fais un bon café avec lait et sucre ; et biscuit comme dessert. Comme entrée, je l’oubliais, du raisin vert (hier j’avais mangé du bleu) ; je n’ai jamais mangé de si bons raisins ; on voit qu’il a mûri au soleil ; il est très sucré.

À 22 h 15, j’éteins la musique et la lumière ; la nuit devrait être assez chaude ; j’ai trop chaud pour me servir de mon sac de couchage.

9 septembre

Il est 21 h 26. Je reviens du centre-ville ; c’est presque une ville morte, contrairement à cet après-midi. Ce que je retiens de Bar-le-Duc, c’est le canal qui coupe la ville en deux avec ses trois ponts qui l’enjambent ; quiconque qui ignore que c’est un canal croirait qu’il s’agit d’une rivière aux rives naturelles. Je suis donc parti de Châlons en Champagne à 8 h 30 après un bon déjeuner comme à la maison : du pain avec banane et raisin vert et un bon café chaud:

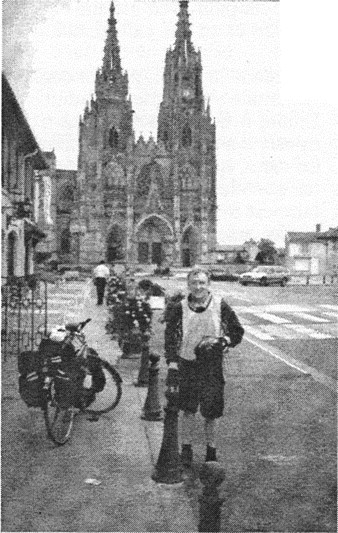

Je prends la N 44, puis la départementale qui me conduit à Épine, à 8 km de Châlons ; je m’arrête à un magasin de paniers en osier, qui vend aussi des cartes postales ; le couple propriétaire est très accueillant et on bavarde une bonne demi-heure, surtout sur le système de propriété des immenses champs sans clôture consacrés à une culture très variée. Tous ces champs n’appartiennent qu’à peu de grands propriétaires, certains demeurent dans la commune, d’autres, le plus souvent, à l’extérieur. C’est une région très prospère ; mais la main-d’œuvre est très limitée ; c’est la grande machinerie qui travaille. On a parlé du problème des gitans qui peuvent former des groupes de 7,000 personnes qui se déplacent selon les besoins du milieu. Épine est un petit hameau, mais avec un immense sanctuaire d’un gothique flamboyant du XVe siècle, son histoire remonte à la découverte, par des bergers du Moyen Âge, d'une statue de la Vierge dans un buisson d'épines.

Je mange du paysage ; c’est très beau. À midi, je dîne sur le bord de la route ; au menu : du pain, du pâté de campagne (il est excellent) et du lait frais ; comme dessert des biscuits aux pépites de chocolat. Bien nourri, je file : la route est droite, peu accidentée et peu achalandée ; la conséquence du problème du pétrole ou le samedi ? Dans un petit hameau perdu, mais très joli, je m’arrête à une maison pour demander de l’eau ; je bois beaucoup et je fais des réserves de 3 bouteilles ; le monsieur qui me sert travaille justement comme employé pour un propriétaire terrien de 100 hectares.

À une vingtaine de km de Bar-le-duc, je sens pour la première fois une douleur au pied gauche, au bas de la cheville.

Le safari est excellent pour garder en sécurité les documents, mais vraiment à déconseiller pour faire du vélo, j’ai toujours le dos mouillé ; ça ne permet pas au t-shirt de respirer ; donc je glace au point que je prends 2 tylénols et du sirop devant les symptômes de rhume.

J’arrive à Bar-le-Duc à 15 h 30. Je me rends immédiatement à l’Office du tourisme pour localiser le terrain de camping, vérifier les campings pour les jours suivants et trouver un café Internet.

Je dresse d’abord ma tente et je laisse mes sacoches en vrac dans la tente pour me rendre dans la ville haute qui domine tout Bar-le-Duc. Pour 50 francs, j’occupe un ordinateur 75 minutes : je réponds aux messages de la famille et envoie un message général à tous ceux dont j’avais les adresses. Vous ne pouvez savoir la consolation de pouvoir ainsi communiquer en temps réel. Puis je file chez Leclerc (genre MAXI), faire mon marché ; j’achète une petite bouteille de Côte du Rhône, des sardines en paquets de trois, du raisin bleu, du lait pour le café, un fromage chaource à pâte molle, légèrement salé (fort apprécié au XIVe siècle, peut-on lire, par Marguerite de Bourgogne) et des gâteaux au coconut et deux tomates que je mangerai le lendemain matin.

Je rentre au camping à 19 h 30, je trouve à quelques mètres un banc dans un parc ; je m’y installe pour souper.

Il est 22 h 12 ; je me prépare à me coucher ; c’est un peu comme la température d’hier soir, légèrement un peu plus frais ; c’est la deuxième journée que j’ai pu rouler en bermuda. Avant de me coucher, je veux revoir le trajet des 3 prochains jours, d’après les informations que je tiens de l’Office du tourisme ; je ne peux compter sur aucun camping dans la région ; trois hôtels sont ouverts selon que c’est le lundi ou le mardi. 1re option : dimanche, coucher à Vaucouleurs à l’Hôtel Jeanne d’Arc ; lundi, coucher à Toul à l’hôtel Villa Lorraine ; mardi, dans le camping municipal de Neufchâteau. 2e option : je couche à Toul dimanche et lundi : je visite Vaucouleurs et Nancy et je descends coucher au camping de Neufchâteau mardi. 3e option : je couche dimanche au camping de Nancy; lundi et peut-être même mardi à Neufchâteau. Cette 3e option ferait en sorte d’éviter 2 soirs en hôtel, mais ça m’obligerait à plus de 85 km dans la journée du dimanche.

La nuit porte conseille et la randonnée aussi ; tout dépendra surtout de l’état de la route.

Il est 22 h 28 et j’éteins tout : lumière et musique.